一、从恶作剧到社会实验的演变

"装死视频"最早可以追溯到2000年代初期的网络恶作剧文化,当时YouTube上开始出现一些简单的街头整蛊视频。但真正将这一形式推向艺术高度的,是2015年左右的一批创作者,他们不再满足于单纯的搞笑,而是开始关注路人的真实反应。

三、伦理边界与社会争议

随着这类视频的流行,关于其伦理界限的讨论也日益激烈。最大的争议点在于是否构成了对路人的情感伤害。一些心理学家指出,让无辜路人经历"目睹死亡"的心理冲击可能造成潜在创伤。

二、制作一部成功"装死视频"的秘诀

制作一部既能引发思考又不失娱乐性的"装死视频",需要精心的策划和执行。选址是关键因素——人流量适中、有监控摄像头的公共场所最为理想。太拥挤的地方容易引发踩踏风险,太冷清的地方又缺乏观察样本。

五、行业未来:艺术表达还是社会干扰?

随着AR技术和深度伪造技术的发展,"装死艺术"也面临着转型升级。一些先锋创作者开始尝试结合科技元素,创造出更加超现实的"死亡"场景,但这又引发了新的伦理问题:当虚拟与现实界限模糊,公众该如何应对街头突发事件?

四、从娱乐到学术:意想不到的研究价值

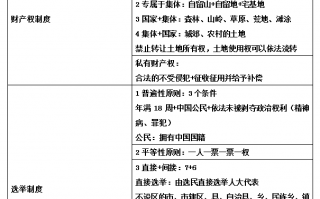

令人意外的是,"装死视频"的社会实验性质引起了学术界的关注。社会心理学家发现这些视频提供了研究利他行为的珍贵素材。统计显示,在100个"装死"场景中:

资深点评人评论节选

社会心理学家李明远博士: "这篇文章深刻揭示了装死视频背后的社会心理学价值。作者没有停留在表面娱乐性,而是挖掘了现象背后的集体行为模式,特别是对不同反应类型的统计分析很有启发性。未来可以进一步探讨文化差异对助人行为的影响。"

- 不在医院、养老院等敏感场所拍摄

- 不对儿童和老年人进行此类表演

- 事后向受惊路人解释并取得谅解

- 为表现出严重不适的路人提供心理咨询渠道

法律专家提醒:"虽然大多数国家没有明确禁止装死视频的法律,但如果造成公共秩序混乱或他人身心伤害,表演者仍需承担相应责任。"

"我们不是在欺骗大众,而是在创造一个观察人性的特殊情境。"知名街头艺术家艾丽卡·周这样解释她的创作理念,"当人们以为面对真正的死亡时,他们的反应才是最真实、最有研究价值的。"

"装死"作为一种表演形式,其核心魅力在于不可预测性。与排练好的小品不同,街头路人的反应完全真实,没有剧本。当表演者突然倒地,周围人群的第一反应往往能反映出社会心理的多个层面:有人会立即上前救助,表现出利他主义;有人会犹豫观望,体现从众心理;还有人会绕道而行,展示都市人的疏离感。

媒体伦理专家王教授: "本文平衡地呈现了娱乐价值与伦理争议,难能可贵。对潜在心理伤害的讨论尤其重要,建议普通观众在模仿时三思。文中提到的表演许可区概念可能是解决当前争议的可行方向,期待看到后续发展。"

网络文化研究者莎拉·K: "从亚文化研究角度,本文完整呈现了装死视频从边缘恶作剧到主流关注的发展轨迹。作者对行业自律规范的介绍尤为宝贵,显示了这一领域正在走向成熟。建议补充一些标志性视频案例的具体分析,会让论述更丰满。"

艺术评论家张策: "将装死定义为街头表演艺术是一种创见。文章准确把握了这种形式介于戏剧与现实之间的独特魅力。关于科技融合的展望部分很有前瞻性,但可能低估了技术带来的伦理挑战,这值得另文深入探讨。"

表演者的专业素养同样重要。一个经验丰富的"装死者"需要掌握倒地时的自我保护技巧,同时能够长时间保持"尸体"状态而不露破绽。最优秀的表演者甚至能控制呼吸和脉搏,使"死亡"状态更加逼真。

业内预测未来可能出现:

为此,行业内逐渐形成了一套自律规范:

资深制作人马克·汤普森曾指出:"最好的装死视频不是关于倒下的人,而是关于站着的人们的反应。那才是真正的社会镜像。"

- 政府监管下的"表演许可区"

- 专业伦理审查委员会

- 观众的事前知情同意机制

- 与心理学研究的正式合作项目

无论怎样发展,这一特殊形式的街头艺术已经证明了自己不仅仅是恶作剧,而是一面映照社会心理的多棱镜。正如行为艺术家陈默所言:"我们倒下的身体,其实是立起了一面镜子,照见的是站着的人们的灵魂。"

- 约45%的路人会立即上前查看

- 30%的人会观望后再决定是否行动

- 15%的人会寻找工作人员或报警

- 10%的人会选择完全避开

剑桥大学社会行为实验室的汉斯教授评论道:"这些自发反应比任何问卷调查都更能反映一个社会的集体心理状态。不同文化背景下的反应差异尤其具有研究价值。"

街头"装死艺术":一场关于社会反应的另类实验

在熙熙攘攘的都市街头,突然有人倒地"装死",周围路人的反应往往比戏剧更精彩。这种看似恶作剧的行为,实则是一场未经排练的社会心理学实验,它揭示了人性最真实的瞬间反应。本文将深入探讨这一现象的起源、发展、社会意义以及争议,带您了解"装死视频"背后不为人知的故事。

相关问答