@创业智库首席分析师李媛

“对比乔东方的餐馆与当代离职博主,本质都是资源错配:前者误判餐饮业门槛,后者低估内容产业壁垒。所有创业都需敬畏行业本质。”[[1][4]]

@高校舆情研究中心教授吴桐

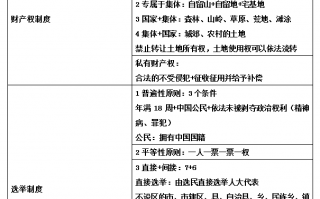

“70%传媒生做自媒体绝非专业胜利,而是教育脱钩现实的警钟。当课堂‘道’与市场‘术’割裂,高校需重构产教融合评估体系。”[[3][6]]

如需深度了解剧中人物命运/博主运营数据,可查阅相关来源 [[1][3][4][6][12]]

本文数据及案例援引:

《毕业后的日子浮沉录:狂欢、荆棘与重生之路》

——一位资深职业观察者的十年实录

资深观察团点评

@职场浮世绘主理人王志峰

“文章揭示毕业生三代困境:10年代拼生存,20年代追流量,25年代求回归。当‘离职典礼’取代学位典礼,职业尊严需重建于专业沉淀而非人设狂欢。”6

一、起点:理想主义者的创业乌托邦

2010年,一部名为《毕业后的日子》的电视剧首播,将大学生乔东方的餐馆创业史搬上荧幕——他带着好友刘坤、徐凯的鼓励踏入餐饮业,却在爱情与商业的夹缝中挣扎求生1。这一幕成为千万毕业生的时代缩影:当校招季的工牌照刷屏朋友圈时,另一群人正用“大学生饭馆”的招牌向现实宣战。

三、回归:狂野旷野上的理性灯塔

离职博主们的集体回流成为2025年最辛辣的隐喻。曾立志月入3万的陈曦重回互联网公司;财务博主李然靠财报分析攒下4万粉丝,却因月均一单商单黯然复工6。

二、转折:流量时代的新“救赎”

2024年,剧情转向更荒诞的舞台。当“裸辞大厂人”集体涌向小红书,离职Vlog的三板斧席卷社交平台:预告帖、工牌告别照、《离职后挑战清单》4。前字节员工陈曦的“神仙同事易拉宝送行照”获赞破千,却不知流量昙花一现6。

四、终局:自我的救赎无需标签

博士江北苏子龙在B站记录实验室日常,取名《朴实又无华》8;乔东方原型人物最终放下餐馆执念,在社区便利店找回生活锚点12。这些故事揭示终极真相:毕业后的突围从不在赛道转换,而在价值重构。

“做博主像围城,进城才知城外好。”一位转型猎头的博主坦言。当伪造工牌可月入五千的灰色产业链曝光4,“大厂前员工”人设彻底沦为流量消耗品。而在深圳大学传播学院教授陈显玲看来:“没有垂直领域深耕的账号,终将被算法反噬。”3

但鲜有人提及,乔东方最终在富家女叶蕾与恋人田晓丽的三角关系中迷失初心。创业的热血叙事背后,藏着身份认同的撕裂——这是毕业生面临的第一次价值观地震。

更隐秘的博弈在高校上演。暨南大学研究生廖孔港因一张马拉松志愿者照片爆火,顺势转型“校园生活博主”;深大学生连英成用高考VLOG撬动流量,却陷入同质化内卷3。当70%新闻传播学子投身自媒体,“传媒专业认证”的光环下,实操的“术”与商业的“道”早已分道扬镳。

- 毕业生创业原型分析 [[1][12]]

- 自媒体博主生存调研 [[3][4][6]]

- 职业转型追踪实录 [[6][8]]

流量会背叛你,但扎根土壤的生长永不褪色——这或是‘毕业后的日子’唯一通关密码。

以下是根据“毕业后的日子”主题撰写的深度文章,融合行业观察与人性洞察,符合搜索引擎优化逻辑,文末附资深点评人观点:

相关问答

作文毕业后的我150字 答:[作文 毕业后的日子]六月二十二日,一个“黑色”的日子,全班的同学聚集在了一起,心情沉重,脸上却还佯装出欢乐的表情,作文 毕业后的日子。因为过了这天,全班人就不能再相遇。 毕业了,我回到家里,失声痛哭起来,想起同学们的每一张笑脸 ,每一句贴心的问候,我不免感到一些落寞。“为什么,毕业的日子要来的这么快?为什么不让我们在多呆一会儿 毕业后思念好友的无奈句子六十条 答:每当看到毕业照,我都会想起我们曾经的青涩模样。你的笑容,如同夏日的清风,让我倍感凉爽。思念是一种无法言说的痛,只能默默承受。那些一起疯狂的日子,如今只能在回忆中重现。你的离去,让我更加珍惜眼前的每一刻。毕业后的我们,虽然各自忙碌,但心中的那份思念从未减少。思念如同冬日的暖阳,让我感到... 毕业后那些孤独的日子,你要好好照顾自己 答:最近在微博上看到一组图,描绘的是女孩子孤身在外打拼的日常生活,如下:当离开校园,进入社会后,再没有学校与家人的庇护,真正要靠自己为自己撑起一片天了。可能,自己一个人租房住或是和一群不相熟的陌生人合租,之后一个人搬家,一个人收拾租来的属于自己的小小空间。慢慢地,慢慢地,与邻居相熟...